島崎藤村『藤村詩集』自序より

二十五六といふ青年時代が二度と自分の生涯には來ないやうに、最初の詩集も自分には二册とは無いものだ。その意味から、曾て私はこれらの詩を作つた當時のことを原本の詩集のはじに書きつけて置いたこともある。

明治二十九年の秋、私は仙臺へ行つた。あの東北の古い靜かな都會で私は一年ばかりを送つた。私の生涯はそこへ行つて初めて夜が明けたやうな氣がした。私は仙臺名影町の宿舍で書いた詩稿を毎月東京へ送つて、その以前から友人同志で出してゐた雜誌『文學界』に載せた。それを一册に集めて、『若菜集』として公にしたのが、私の最初の詩集だ。私の文學生涯に取つての處女作とも言ふべきものであつた。その頃の詩の世界は非常に狹い不自由なもので、自分等の思ふやうな詩はまだまだ遠い先の方に待つてゐるやうな氣がしたが、兎も角も先蹤を離れよう、詩といふものをもつともつと自分等の心に近づけようと試みた。默し勝ちな私の口脣はほどけて來た。

明治二十九年の秋、私は仙臺へ行つた。あの東北の古い靜かな都會で私は一年ばかりを送つた。私の生涯はそこへ行つて初めて夜が明けたやうな氣がした。私は仙臺名影町の宿舍で書いた詩稿を毎月東京へ送つて、その以前から友人同志で出してゐた雜誌『文學界』に載せた。それを一册に集めて、『若菜集』として公にしたのが、私の最初の詩集だ。私の文學生涯に取つての處女作とも言ふべきものであつた。その頃の詩の世界は非常に狹い不自由なもので、自分等の思ふやうな詩はまだまだ遠い先の方に待つてゐるやうな氣がしたが、兎も角も先蹤を離れよう、詩といふものをもつともつと自分等の心に近づけようと試みた。默し勝ちな私の口脣はほどけて來た。

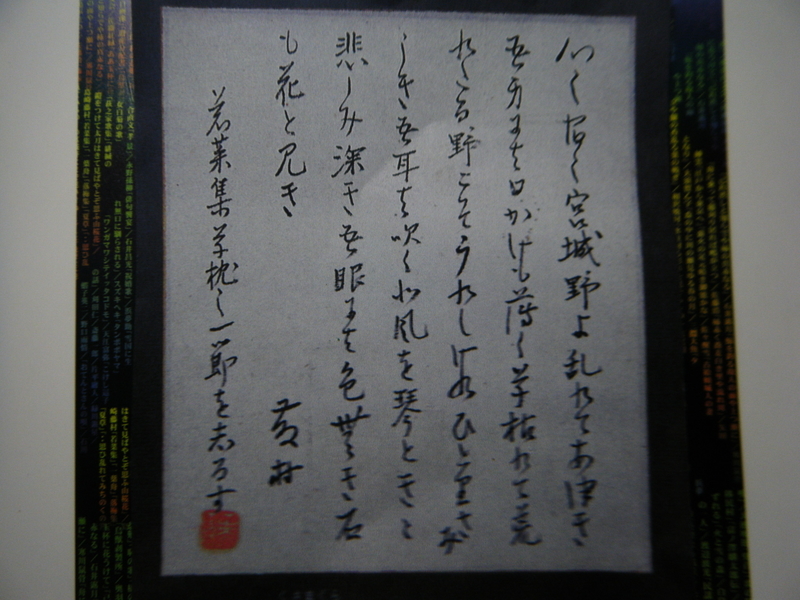

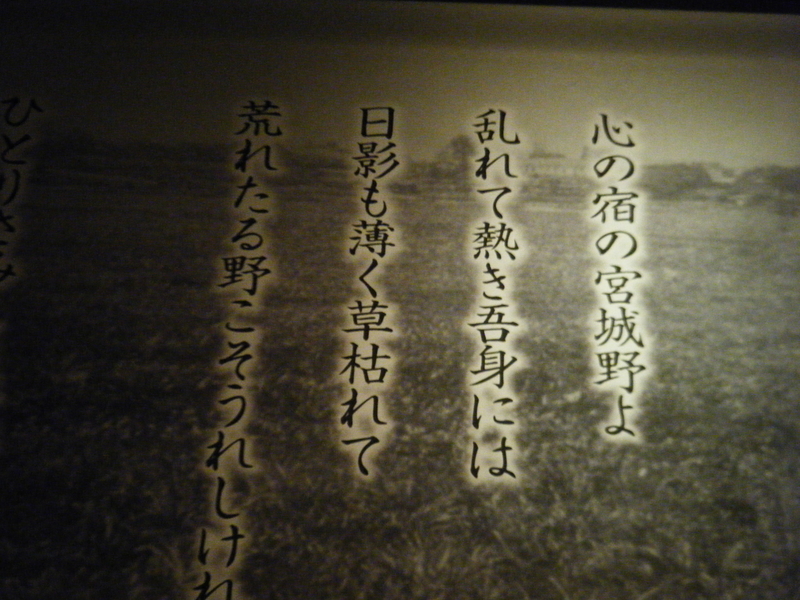

心の宿の宮城野よ

亂れて熱き吾身には

日影も薄く草枯れて

荒れたる野こそうれしけれ

ひとりさみしき吾耳は

吹く北風を琴と聽き

悲しみ深き吾眼には

色無き石も花と見き

亂れて熱き吾身には

日影も薄く草枯れて

荒れたる野こそうれしけれ

ひとりさみしき吾耳は

吹く北風を琴と聽き

悲しみ深き吾眼には

色無き石も花と見き

七五調定型詩は、今では古風な詩型になってしまったが、かつては清新でリズム感のある青春愛唱詩集として、若者に迎え入れられた。