島比呂志の詩「燈明」についての考察

【構成】

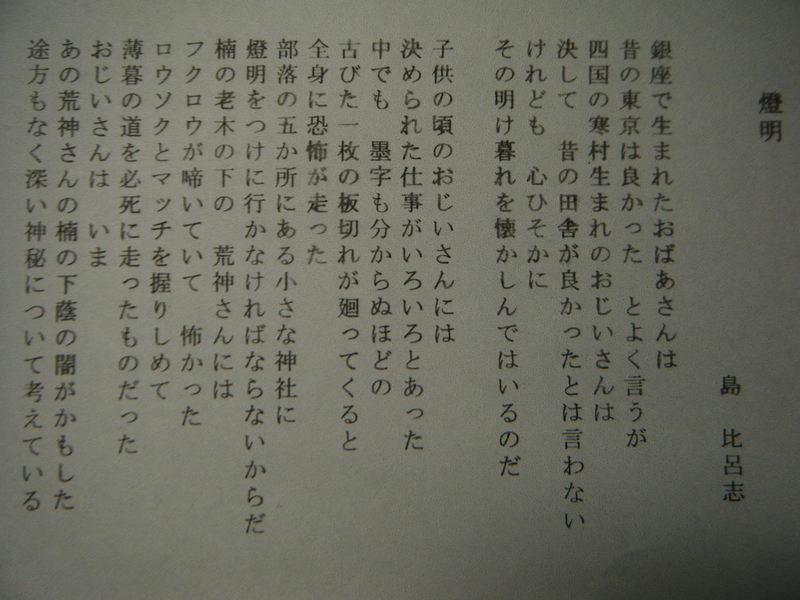

4連34行からなる現代詩。制作日は平成10年(1998年)1月4日。初出は『火山地帯』114号(1998年4月1日)。後に『凝視 島比呂志詩集』(2003年7月1日)に所収されている。

数少ない故里を題材にした詩の一つである。

この詩の4連は起承転結のみごとな構成になっている。

第1連(6行)が起。おじいさん・おばあさんの昔語り形式で、対比・対照の妙。しかし、おじいさん(作者の分身)に感情移入して懐旧の詩として後連に続く。

第2連(14行)が承。前半は子供の用事として集落の5ヶ所にある小宮に燈明をつけに行く恐怖が語られる。後半はその中の一つ、「荒神さん」の「楠の下蔭の闇」が「途方もなく深い神秘」であったと思い起こす。

第3連(8行)が転。それに反して「エネルギーの乱費」等、現代文明・人類の危機を激しく訴える。単に懐古の詩に終わらない社会派の作者が如実に頭をもたげる。

第4連(6行)が結。「エネルギーを消費しない」闇に棲む神に「地球の救い主」を感じる。この感受性の鋭さが作者をして詩人ならしめている。少年の日は闇を〈畏怖〉していたにすぎなかったかもしれないが、今は闇を〈畏敬〉している。「おじいさんの中の子供」は「贖罪の燈明を捧げ続けている」と意味深長に歌い収めている。

【主題】

少年の日の風景として「燈明」をあげた「神秘の闇」を老年の今、現代失われている「闇=神」に対する〈畏敬〉の念の大切さを訴えている。

言い換えれば、今我々は【贖罪の燈明】を〈無明の闇〉に捧げ続けなければならない。